売上トップの車種は何か、本田宗一郎が残した企業哲学や名言はどのように今に生きているのか。玄人たちが認める三現主義の真髄とは?また、旧車の人気や生産終了したモデルが今なお愛される理由とは何か。これらすべてはホンダの歴史と挑戦の積み重ねに根ざしています。

多くの人がただの乗り物として見過ごしがちなホンダ車の奥深い魅力を、売上、理念、技術、歴史、そして玄人たちの視点から紐解きます。使い手に寄り添う設計思想や挑戦を恐れない姿勢こそが、ホンダをただの自動車メーカーではなく「夢を形にする存在」へと押し上げてきたのです。

この先を読み進めることで、ホンダ玄人の視点で語るブランドの真実とその深淵に触れることができるでしょう。人生と同じく、車選びにも「本質を見極める目」が必要です。今こそその目を養い、ホンダの魅力を再発見してください。

この記事全体のポイント

- ホンダの売上トップ車種とその人気の秘密を探る

- 本田宗一郎の理念と名言が企業文化に与えた影響

- 三現主義の重要性とホンダの品質へのこだわり

- 旧車や生産終了モデルに見るホンダ玄人の深い愛着

ホンダ玄人が語る売上と歴史の深淵

- 売上トップを誇る車種とは?

- 本田宗一郎が掲げた3つの喜びの理念

- 本田宗一郎が残した心に響く名言集

- 玄人も納得の三現主義の真髄とは?

- 魅力を伝える代表的なキャッチコピー

売上トップを誇る車種とは?

今の時代、ホンダの車を選ぶ理由は何でしょうか?多くの玄人たちは売上の実績や歴史を重要視します。国内外でトップセールスを誇るホンダの車種はどれなのか、探る価値があります。成功は一日にして成らず。真の価値は長く愛されることで証明されるものです。

ホンダの歴代売上ランキングを見ると、フィットが圧倒的な人気を誇っています。1990年代後半の登場以来、フィットはそのコンパクトなサイズながら広い室内空間と優れた燃費性能で幅広い層から支持を集めています。日本国内のみならず、海外市場でも安定した売上を記録し続けているのです。

ただ、売上トップは時代や地域により変動することもあります。かつてはシビックやアコードといった車種が高い評価を得ていました。特にアコードは北米市場での長年の人気を誇り、ホンダブランドの信頼を築いてきました。これもまた、ホンダの多様なニーズに応える技術力の高さを表しています。

また、軽自動車のNシリーズも近年急速に人気を伸ばしています。小型車市場のニーズを掴み、実用性と遊び心を両立させた設計は玄人にも一目置かれる存在です。売上においても急成長を遂げ、ホンダの市場シェア拡大に貢献しています。

ホンダの売上トップ車種には共通点があります。それは、単なる性能や価格だけでなく、「使う人の生活に寄り添う」設計思想が根底にあること。長く愛される車は、使い勝手の良さと信頼性が調和して初めて成り立つのです。玄人の目から見ても、このバランス感覚こそがホンダの強みだと言えるでしょう。

本田宗一郎が掲げた3つの喜びの理念

ホンダの創業者である本田宗一郎は、企業理念として「3つの喜び」を掲げました。これは「買う喜び」「売る喜び」「創る喜び」を指し、単なる利益追求ではなく、関わる全ての人々が満足することを目標にしています。この理念は玄人から見ても非常に重要で、単なるビジネスの枠を超えた価値観として受け継がれています。

「買う喜び」とは、ユーザーが商品やサービスを手に入れて心から満足できること。ホンダの車はデザイン性や走行性能、安全性に優れており、所有者に感動を与え続けています。玄人も、その緻密な設計と実用性の高さに納得するでしょう。

「売る喜び」は販売者の満足を意味します。ホンダは全国に広がるディーラーネットワークを活用し、販売スタッフの技術や知識の向上に力を入れています。これにより顧客との信頼関係が築かれ、持続的な売上に繋がっています。

「創る喜び」は技術者や開発者が製品を作り出す喜びです。常に新しい挑戦を続けるホンダの技術開発は、エンジン性能の向上や環境対策において業界をリードし続けています。この創造性こそが、ホンダ玄人の心を掴む最大のポイントとなっています。

三つの喜びは相互に作用しあい、ホンダの成功を支えてきました。いかなる困難も「変化を恐れず挑戦し続けること」で乗り越えてきたホンダの姿勢は、玄人たちが常に注目し尊敬するところです。

本田宗一郎が残した心に響く名言集

本田宗一郎は数々の名言を残しました。その言葉は今なおホンダの企業文化を支え、玄人の心にも深く響きます。例えば、「失敗を恐れず挑戦しなければ何も始まらない」という精神は、ホンダの技術革新や新規開発の原動力となりました。

また、「自分が情熱を持てる仕事を選べ」という言葉は、多くの社員やファンに影響を与えています。情熱があれば困難も乗り越えられ、道は自然と開けるという意味です。玄人はこの言葉を胸に、自身の専門領域やホンダ車の愛好に向き合っています。

さらに、「小さなことからコツコツと積み上げることが大事だ」という考えは、日々のメンテナンスや改良においても重要視されています。これにより、ホンダの車は細部まで高品質を保つことが可能となりました。

成功とは一歩一歩の積み重ねであり、努力は裏切らないという言葉は、ホンダ玄人にとっての道標となっています。技術だけでなく、精神面でもホンダの根底にはこうした言葉が息づいているのです。

玄人も納得の三現主義の真髄とは?

ホンダの現場主義の一つに「三現主義」があります。これは「現場・現物・現実」を重視する考え方で、実際に現場に赴き、現物を確認し、現実の状況を正確に把握することを指します。理論やデータだけに頼らず、体感と実践を通じて問題解決を図るという姿勢は、玄人の評価も高いです。

三現主義の真髄は「理屈よりも現実を知れ」という言葉に集約されます。製造ラインでのトラブル対応や新モデル開発時の微調整など、現場の声を尊重することで、より精度の高い製品が生まれます。

この考えは「習うより慣れよ」にも通じ、実体験を通じて学ぶ重要性を説いています。ホンダのエンジニアやスタッフは、常に現場に足を運び、問題の根本原因を見つけ出すことを重視しているのです。

結果として、三現主義は製品の品質向上だけでなく、組織の活性化や社員の成長にも寄与しています。玄人から見れば、この地道な努力こそがホンダブランドの信頼を支える柱といえます。

魅力を伝える代表的なキャッチコピー

ホンダの魅力はキャッチコピーにも表れています。例えば「The Power of Dreams(夢の力)」は、ホンダの挑戦と革新の精神を端的に伝えています。このフレーズはブランドの核を象徴し、多くの玄人にも共感を呼んでいます。

他にも「技術は人のためにある」という言葉は、ホンダの技術開発がユーザー視点に立っていることを示しています。単に性能を追求するのではなく、使う人が快適に、安心して乗れる車づくりを目指す姿勢は、長年にわたって多くの支持を得ています。

これらのキャッチコピーは単なる宣伝文句ではなく、ホンダの企業哲学や製品の特徴をシンプルに表現したものです。玄人は言葉の裏に込められた熱意や覚悟を感じ取り、より深くブランドを理解しています。

時には「挑戦なくして成長なし」という含蓄あるフレーズもあり、ホンダの進化し続ける姿勢を端的に示しています。これらの言葉が、ホンダ玄人の心を揺さぶり、ブランドへの忠誠心を高めているのです。

玄人視点で見るホンダの旧車と生産終了モデルの魅力

- 歩みと変遷を辿る歴史解説

- 玄人が愛するホンダ旧車の人気理由

- 歴代モデルの特徴と進化

- 生産終了となった注目のホンダ車まとめ

- 玄人が選ぶ車の魅力を総括する

歩みと変遷を辿る歴史解説

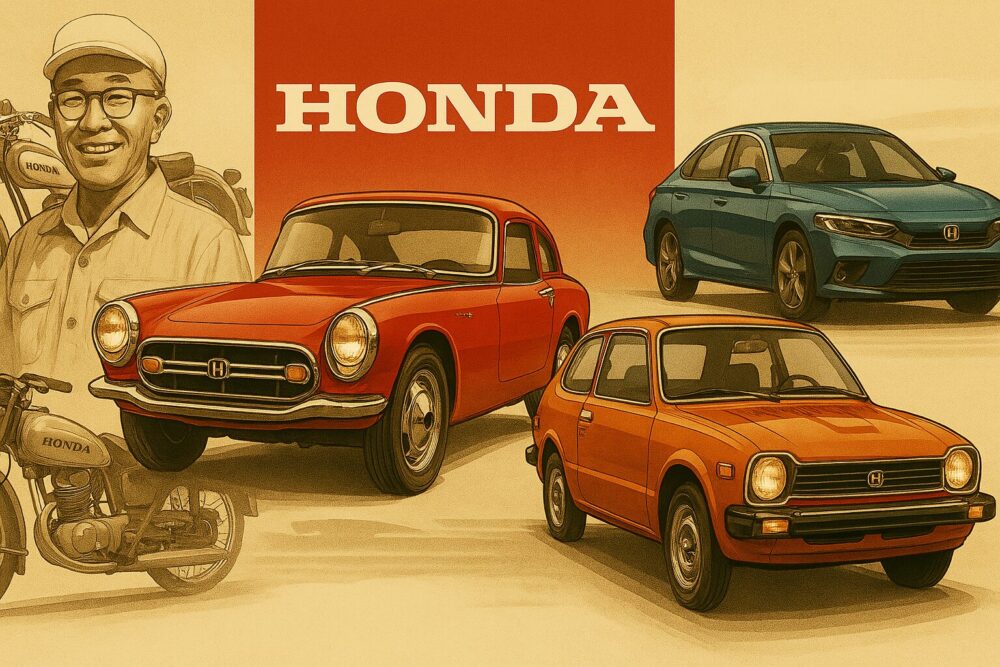

ホンダの歴史は、技術革新と挑戦の連続でした。1946年に本田宗一郎が創業して以来、小さなエンジン製造から世界的な自動車メーカーへと成長しています。その過程は「一歩ずつ前に進むことが未来を切り開く」という普遍的な真理を体現しています。

1960年代のスーパーカブの登場は、ホンダを一躍世界の舞台に押し上げました。シンプルかつ耐久性に優れたこのバイクは、生活の足として多くの人々に愛され続けています。玄人はその実用性と長寿命を高く評価しています。

その後の1960〜70年代にかけて、ホンダはF1レースへの参戦やシビックの発売など、多方面で飛躍を遂げました。特にF1は技術の最先端であり、ここで培われた技術が一般車両にも反映されています。玄人はこの歴史に敬意を払い、技術の進化を感じ取ります。

また、エコカーやハイブリッド車の開発にも早くから着手し、環境問題への対応に積極的に取り組んでいることもホンダの特徴です。時代の変化に適応しながら挑戦を続ける姿勢は、玄人の目にも確かな価値として映ります。

玄人が愛するホンダ旧車の人気理由

ホンダの旧車には独特の魅力があります。単に懐かしさだけでなく、その時代の技術力やデザイン性が今も色褪せない価値を持っているためです。玄人が旧車に惹かれるのは、「完成されたものは時を超えても色あせない」という普遍の真実を知っているからです。

代表的な旧車としては、初代シビックやNSX、スーパーカブなどが挙げられます。これらは今なお愛好家の間で高い人気を誇り、メンテナンスやレストアの需要も絶えません。技術的に洗練されているだけでなく、乗り手の心に響くデザインも評価されています。

旧車は単なる過去の産物ではなく、技術や文化の継承者として存在しています。玄人たちはこれらを維持し、後世に伝えることに価値を感じているのです。趣味としての旧車は、ホンダの技術史を肌で感じられる貴重な財産となっています。

歴代モデルの特徴と進化

ホンダの車はモデルごとに特徴があり、その進化は技術とデザインの両面で顕著です。例えばシビックは初代から現在まで、多様なニーズに応え続けています。初期モデルはコンパクトで扱いやすい設計でしたが、次第に安全性能や環境対応を強化し、進化を遂げてきました。

アコードもまた、ファミリーカーとしての快適性と高性能を両立させ、長年愛されてきました。エンジン技術の改良や静粛性の向上は、まさにホンダの技術力の象徴です。玄人はこれらの変化を丁寧に追い、その価値を理解しています。

また、スポーツカーのNSXはホンダの技術力の結晶と言えます。先進的なエンジン設計と軽量化技術は、世界のスーパーカー市場でも評価されました。歴代モデルごとの特徴は、ホンダの技術開発の歴史を物語る重要な要素です。

進化はただの変化ではなく、ユーザーの声や時代の要請を反映した必然の結果です。ホンダ玄人はこうした変化を冷静に分析し、ブランドの未来を見据えています。

生産終了となった注目のホンダ車まとめ

ホンダは時代の流れに合わせて様々なモデルを生産終了していますが、その中には玄人が今なお語り継ぐ名車も多いです。例えばS2000や初代インサイトは、生産が終了しても熱烈なファンが多く、希少価値が高まっています。

生産終了は決して終わりではなく、新たな伝説の始まりとも言えます。名車が市場から姿を消すと、その存在感はむしろ増し、コレクターズアイテムとしての価値が高まることも珍しくありません。

玄人たちは生産終了モデルの特性や希少性を理解し、その保全や情報発信に努めています。これによりホンダの歴史が未来へと継承され、ブランドの価値を高める役割も果たしているのです。

玄人が選ぶ車の魅力を総括

ホンダ玄人が車を評価する際に重視するポイントは、技術力の高さ、信頼性、そして生活に寄り添う実用性です。これらは売上トップ車種から旧車、生産終了モデルまで共通する魅力の根幹をなしています。

「強さはしなやかさの中にこそ宿る」ということわざのように、ホンダ車の魅力は単なるスペックの高さではなく、使い勝手と信頼性の絶妙なバランスにあります。玄人はこのバランスを見極め、ホンダ車を選び続けているのです。

記事まとめ

- ホンダの売上トップ車種はフィットやNシリーズが牽引し、幅広い支持を得ている

- 本田宗一郎の「3つの喜び」はホンダの企業文化の核として現代にも息づく

- 数々の名言がホンダの挑戦精神と社員のモチベーションを支えている

- 三現主義は現場の実体験を重視し、高品質な製品作りの基盤となっている

- キャッチコピーはホンダのブランド哲学を端的に表現し、玄人の心にも響く

- ホンダの歴史は挑戦と進化の連続であり、世界的メーカーへ成長を遂げた

- 旧車は技術と文化の継承者として玄人から根強い人気を誇る

- 歴代モデルの進化はユーザーのニーズと技術革新の融合の結果である

- 生産終了モデルも希少価値が高く、玄人により保全と継承が図られている

- ホンダ玄人が評価するのは技術力と信頼性、そして生活に密着した実用性の絶妙なバランス